建築物としての特徴を簡潔にまとめるとすると、「波打つガラス外壁に呼応する形で設けられたコンフォート・スペース」としての前面部と、「機能的な"ハコ”としての展示スペース」の後方部との組み合わせによって構成されている建築空間と言えると思います。

まず前面部。・・・外観の波打つオーガニックな形状が印象的ですが、その形状に沿う形で内部に円錐形もしくは逆円錐形の構造体を持つことで変化に富んだ空間を作り出すと共に、円錐(逆円錐)構造体をうまく利用して各階にカフェ/レストランを設置しています。

曲面ガラス外壁+円錐形構造物による空間は実面積以上の広さ(実面積もかなり広いと思いますが)とリラックス出来る空間を作り出すのに成功していると思います。・・・六本木中心部からは少し距離があるけれど、”ここでリラックスして食事したい”という利用者もこれから結構増えるんじゃないでしょうか。外苑前駅からなら駅と直結してるし。

実は外庭はそんなに広くない(webサイトトップの写真はうまく撮ってるなぁ、と・苦笑)ことが前面部に「豊かな空間」を創出しなければならない大きな要因だったとも思いますが、むしろ「前面部全体=庭」で、外壁は生け垣、円錐形構造物部分は「離れ」とする”日本家屋的空間観”として考える方が正解なのかも知れません。(勿論後方部は「母屋」)

後方部はとても機能的です。・・・この美術館のそもそもの成り立ちが「30年前からあった、公募展/企画展に特化した美術館の必要性」議論から設立された”所蔵美術品を持たない美術館”としての性質上必要条件なのでしょう・・・・・各フロア3室(だったかな? 地下のみ1スペース)に区分けられている雰囲気は写真美術館やMOT+に近いけれど恐らくそれらより機能性を追求していて、各階に事務室/控室?を備えているようです。

展示スペースエリアの前面壁面は「ウッド素材による柱+バックライト照明」を採用していて、これを”障子”と見立てることが容易なことからも「後方部=母屋」という印象を強くする一因となっています。

(また、設計者が「メタボリズム」信奉者であることから、前方部は実はいつでも"再構築可能"な構造になっているんじゃないか? とか想像も出来ますが、こればっかりは構造上の制約が分からないのでなんとも言えません)

行ってみて思ったこと:

なんとなく思ったのが、”この美術館は「経産省等が推進する『コンテンツ推進政策』とやらの象徴的場所」になるんじゃないか?”と。いや全く確証は無いし穿ち過ぎな考えなの承知で書いてみるのですが。

最初の展示が「文化庁メディア芸術祭展」であることになんとなく予兆は感じた。「六本木アート・トライアングル」とかで動いてる時点で”ヒルズ族”への接近が読み取れたりとか。

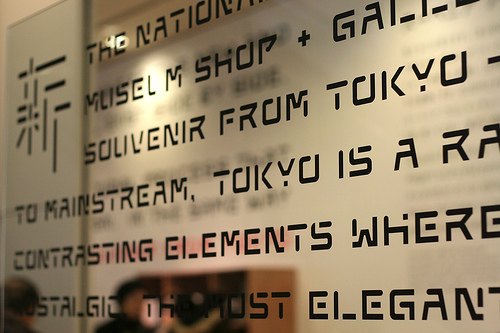

・・・・地下のミュージアムショップは前評判で「ミュージアムショップを超えたラインアップだ」とは聞いていたが実際足を運んでみて、達磨や手拭などの伝統工芸品、アートやデザイン界隈の専門書籍、裏原系ブランド、そしてアニメやコミック等の商品・・・が実にあっさりと整理され展示され販売されている様子に、「『新美術館』の”場”としての役割」が顕われているように思えました。

・・・奇麗ごとは別に言う気は無い。「グッドデザイン賞」だって貿易振興策からスタートしたものだし、それに”日本産業がすっかり衰退しきったその後に、コンテンツ産業が徒花のように花開く”場所として六本木外れ、墓地に程近いこの場所でマッシュアップでもハルヒダンスでもなんでもかんでも好き勝手に花開きまくったら楽しいじゃないの、とかなんとか思いましたです。ハイ。

●国立新美術館 - a photoset on Flickr

検索

最近のコメント

- resonancedsky ( 吊られった- へのコメント)

- antelope ( 吊られった- へのコメント)

- resonancedsky ( QotD: Can't Bear To Part With It へのコメント)

- hayabusa ( QotD: Can't Bear To Part With It へのコメント)

- resonancedsky ( カラーのデジカメ画像からモノクロにしたい時・・・ へのコメント)

- antelope ( カラーのデジカメ画像からモノクロにしたい時・・・ へのコメント)

- resonancedsky ( カメラバッグ選びを楽しむ へのコメント)

- hayabusa ( カメラバッグ選びを楽しむ へのコメント)

- resonancedsky ( カメラバッグ選びを楽しむ へのコメント)

- antelope ( カメラバッグ選びを楽しむ へのコメント)

コメント